地盤陥没と崩落

令和4年10月8日

9月15日 NHKほっとニュースwebより引用

2022年9月15日(木)午後3時09分更新

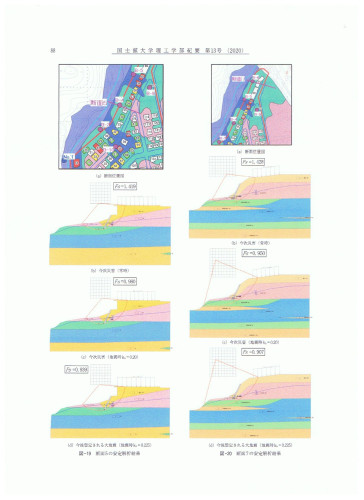

4年前の胆振東部地震では、震源地から50キロ以上離れた北広島市で、横並びになった住宅11棟が地盤ごと崩落しました。

ただ、被害があったのは、市内でこの地区だけでした。それは、なぜなのか。

その理由を調べる中で、課題も見えてきました。(苫小牧支局 臼杵良)

一瞬ですべてを失った

北広島市大曲並木地区にともる灯籠。

4年前の胆振東部地震で地盤が崩落し、家を失った人たちは、今も年に一度、

もともと住んでいた場所に集まり、地震の記憶を伝えていこうとしています。

被害を受けた人の中には、地震の4か月前に家を建てたばかりの人もいて、

全壊した住宅のローンを抱えながら暮らしている人もいます。

この地区で復興委員会の委員長を務める竹内明広さんです。

竹内さんが美容室を営んでいた住宅も地盤ごと崩落し、全壊と判定されました。

丹念に手入れをしてきた自慢の庭も姿を変え、一瞬にして生活が変わってしまったと振り返ります。

竹内さん

「一度も感じたことがないような縦揺れ、そして横揺れ、落ちているっていうのが最初わからなかったものですから、

何かどちらかというと爆発したような衝撃でした。たった5分か10分かわかりませんけれども、

それで全てを失ってしまった状態でした。」

崩落の原因は?

震源から北広島までは50キロ以上離れていて、市内で被害があったのは、大曲並木地区だけでした。

現地に入って調査を行った国士舘大学の橋本隆雄教授に尋ねると、いくつかの要因をあげました。

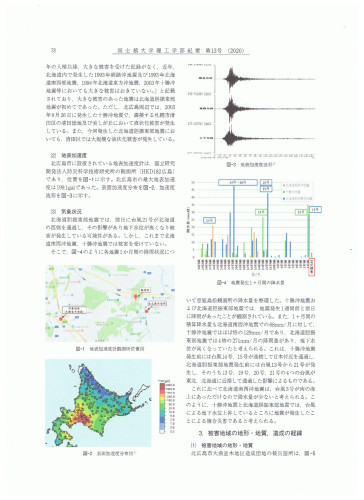

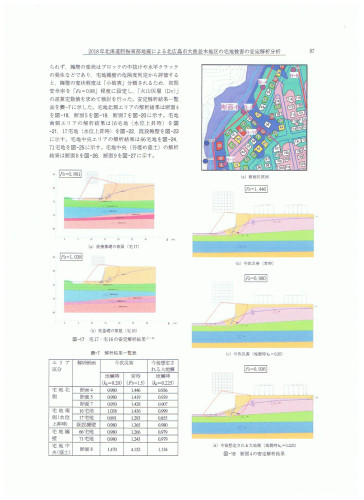

▽原因①地中の水位上昇

1つは、地下水の水位があがっていたことです。

地震の前、北広島を含め、道内では台風の影響で大雨が降っていました。

さらに、この地区は、水が集まりやすい谷のような地形であるという特徴がありました。

橋本教授は、雨が地面にしみこんだことで、地下水の水位が上昇し、地盤が緩んでいたと説明しています。

橋本教授

「影響を受けたところは、川沿いの大曲川の脇の谷部なんですね。水位が高くなりやすい谷部で、

末端に川がありますので、そこで水位が高くなりやすくなっています。前日、台風が来ていて、

その影響で地下水位が上がっていました。つまり、水と地震の両方のダブルパンチということになります。」

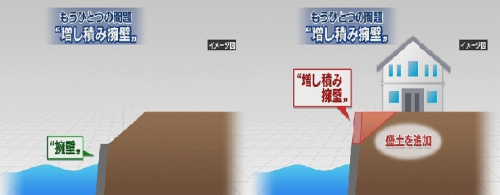

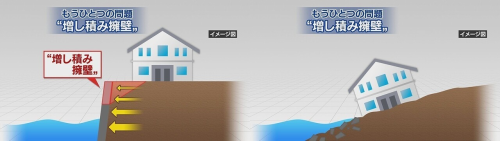

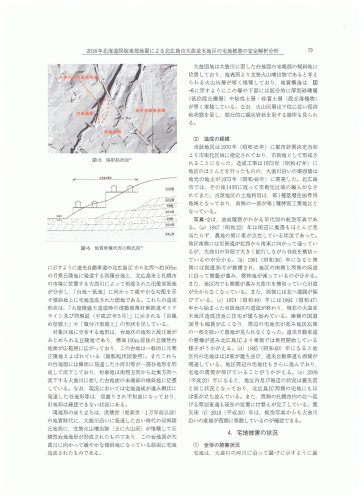

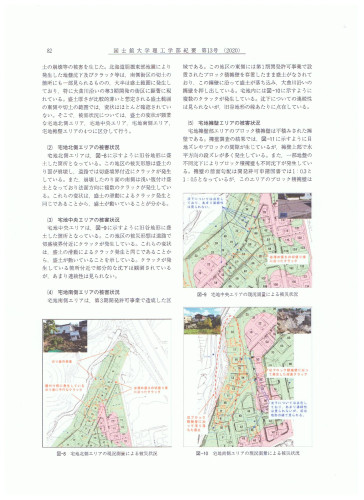

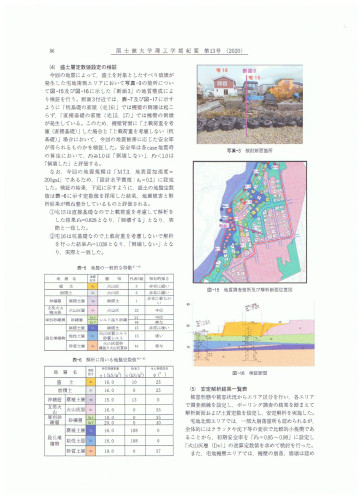

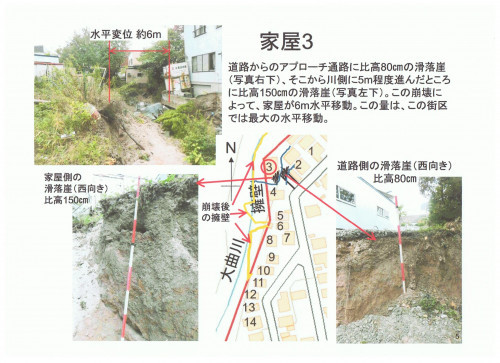

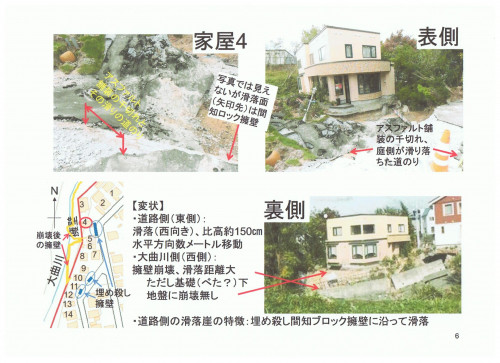

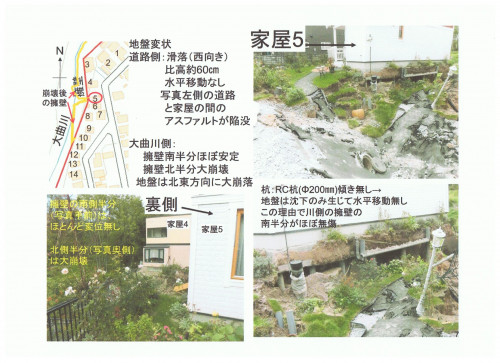

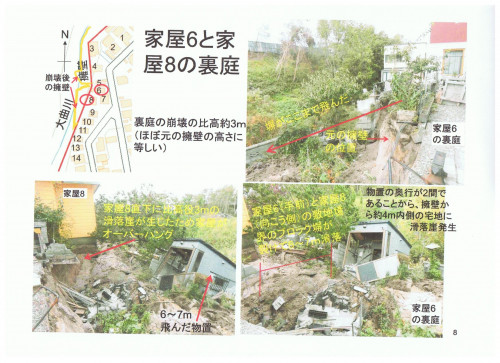

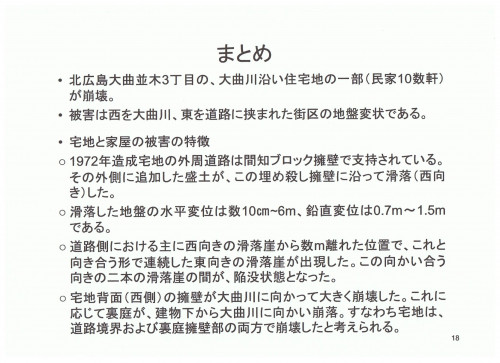

▽原因②増し積み擁壁

さらに、橋本教授は、指摘したのが「増し積み擁壁」です。

崖崩れを防ぐためにコンクリートなどで斜面を囲うのが「擁壁」です。

この斜面の上に「盛り土」をして土地を造成し、擁壁で抑えることを、「増し積み擁壁」といいます。

ただ、「増し積み擁壁」を行うと、盛り土をした分、擁壁にさらに圧力がかかります。

このため、地震の振動によって耐えきれなくなり、崩れてしまったと指摘しています。

橋本隆雄 教授

「前面の方には、もともと石積みの擁壁があって、その上に増し積みがかなりなされていたっていうことですね。

増し積みをして、家が近くにあるとなると、杭でもしていない限りはもともと荷重には、地震力には耐えられません。」

ただ、この「増し積み擁壁」が、どのような経緯で行われたかは、はっきりしていません。

地震で初めてわかった埋設物

さらに、別の原因も指摘されています。

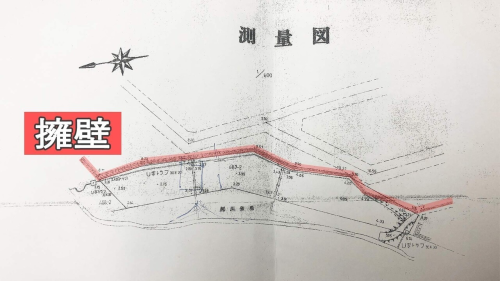

実は、地震により崩れ落ちた場所には、地中に別の擁壁があったのです。

取材を進めると、擁壁が埋められた背景には、この土地が開発された経緯が絡んでいることがうかがえます。

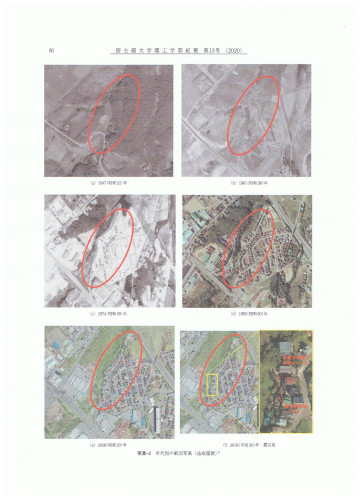

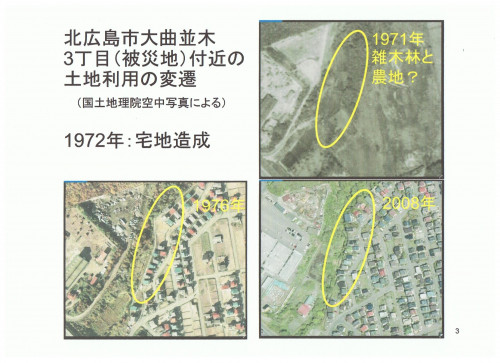

入手したこの土地の開発登録簿によりますと、大曲並木地区の開発が始まったのは、

今からおよそ50年前の昭和47年から昭和48年にかけてとなっています。

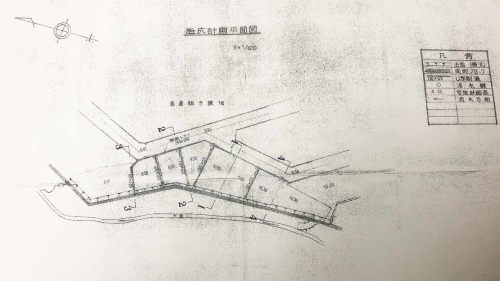

そして、開発登録簿からわかったことがもう1つあります。

それは、この地域が同じ時期に2度に分けて造成されていたということです。

▽1回目は、昭和47年6月から10月にかけてで、造成されたのは6万4215平方メートルでした。

▽2回目は、昭和48年10月から11月にかけてで、1回目に造成された場所を広げる形で、

さらに2776平方メートルの土地が開発されたのです。

地中に埋まっていた擁壁は、この2回目の造成の前に作られたとみられます。

別の資料からは、かつてあったはずの擁壁についての情報がなくなっています。

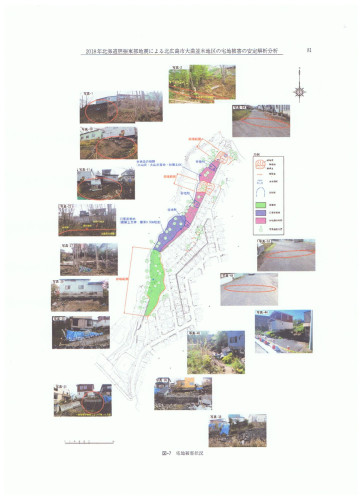

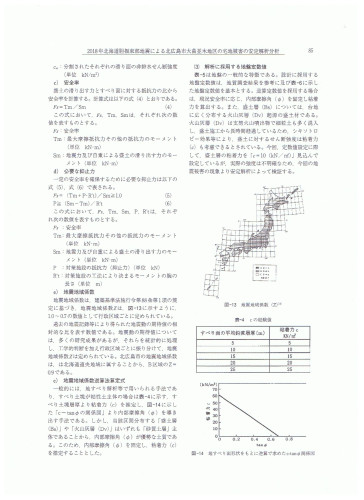

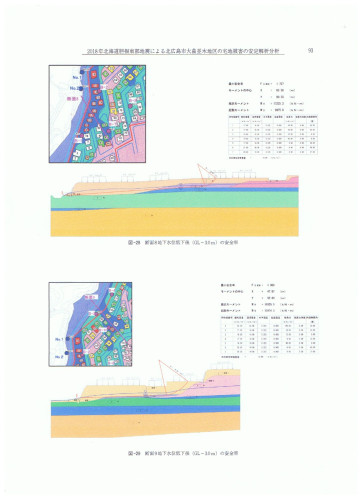

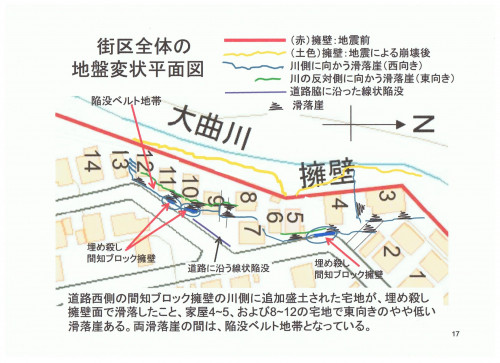

上の画像は2回目の造成前の測量図で、下の画像は2回目の造成の計画図です。

造成前の測量図では、図の真ん中あたりに複数の線がのびていて、これが擁壁を示していました。

しかし、造成の計画図を見ますと、測量図で擁壁があった場所に宅地が整備されたことがわかります。

この際に、擁壁がそのまま地面の下に埋められた可能性が指摘されています。

調査を続けている国士舘大学の橋本隆雄教授は、地中に擁壁があったことで、

地盤が滑り落ちやすかったことは否定できないとしています。

一方、竹内さんは、こうしたリスクについては、地震まで、一切知ることができなかったといいます。

住宅を購入した際にも、不動産業者からは説明がありませんでした。

竹内さん

「悔しいというより、正直なところ、全てを失ってしまいますので、生きていけないっていう

表現が正しいかなと思います。家も失って、僕の場合はもう仕事も失いました。

さらに息子の家も4か月くらいしか住んでいない新築の家だったんですけれども、それも諦めて、

さらに親の家も半壊っていう状態になりまして、一族で全てを失った。

やっぱりこんな思いだけは、あまり皆さんにしていただきたくないと思います。」

リスクはどこにも

安全性が不十分な擁壁によるリスクは、北広島に限られたものではありません。

札幌市でもこうした被害が報告されていて、市ではポスターを作るなどして、啓発活動も行っています。

札幌市宅地課 坪田修一課長

「ある規模以上の造成を伴う擁壁の築造がある場合には、所管する行政機関の許可を取って行っていただく

必要があるんですが、それをご存知じゃなかったり、またわかっていても、正当な手続きを取らないで

擁壁を築造する場合があると把握しています。こうした危険な宅地の擁壁についても、

土地や家屋と同様に所有者の管理責任になります。まずは、自分自身の宅地に安全性の問題がないかどうか

の確認を取っていただきたいなと思います。」

擁壁の安全確保は所有者が担うことになっており、擁壁にふくらみがないか、水抜き穴が詰まっていないかなど、

定期的に状況を確認することが必要だということです。

また、危険が予想される場所があれば、行政にも声をかけてもらいたいと呼びかけていました。

今回、取材した竹内さんは、住宅を一瞬にして失い、そのリスクを事前に知ることもできず、

地震から4年経った今もその影響に苦しんでいます。

こうした被害を防ぐために、行政や専門家などとも連携しながら、

対応を進めていくことが求められていると言えそうです。

2022年9月15日

令和4年5月13日

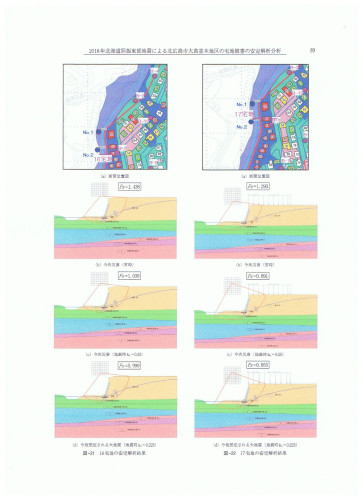

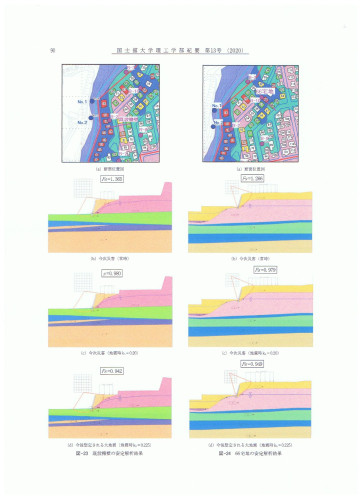

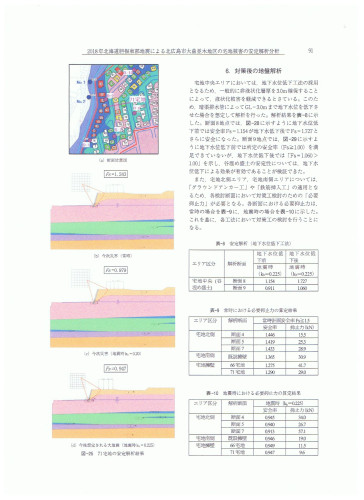

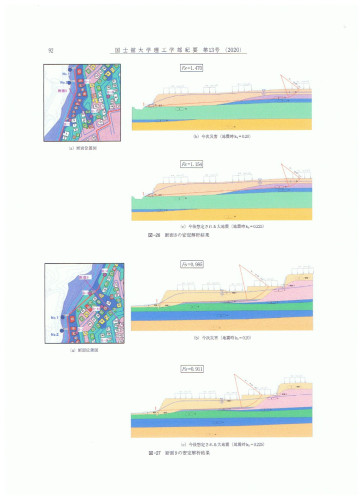

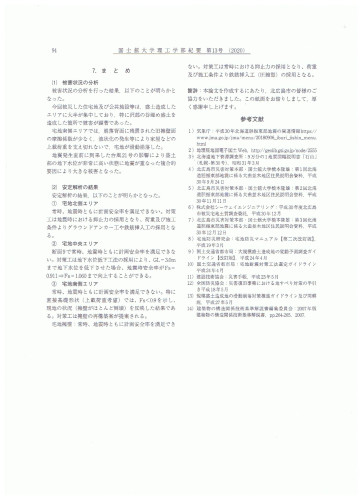

並木地区の復旧工事対策に係わった橋本教授の論文がありました

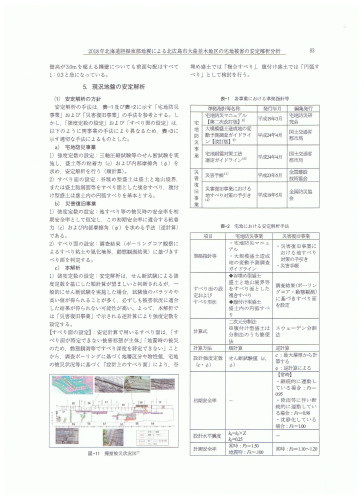

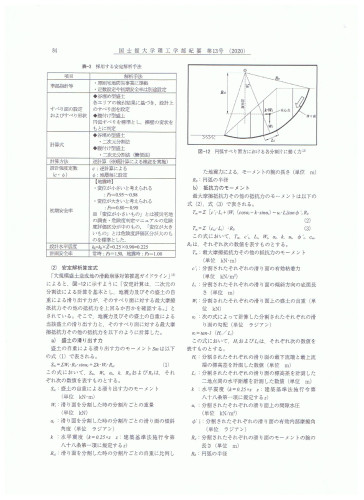

![]() 1882_4013_013_04.pdf (5.44MB)

1882_4013_013_04.pdf (5.44MB)

【1 地域住民から】

今回のこの地区の地震による地盤陥没及び崩落については、各方面から専門家の見解が示されていますが、

自然災害では何が起こるかわかりません。

住民目線で気になっていたことを挙げておきます。

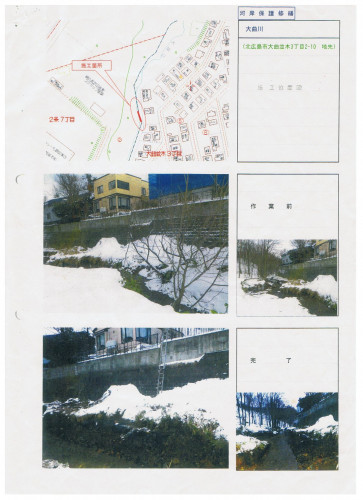

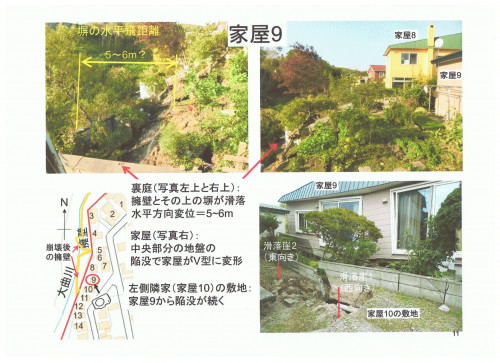

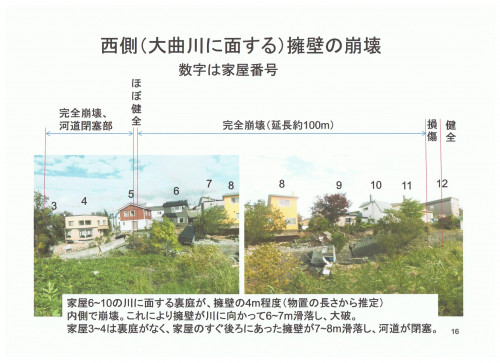

一つに、並木3丁目地区の近くを流れる大曲川の河川の浸食です。

川は建ち並ぶ家々の裏側に位置し、5メートルほどの間知石を積んだ擁壁そばを流れていました。

この地に越してきた26年前には擁壁と川までの距離は10メートル以上あり

川は歩いて渡れるほどの深さで川岸との高さも背丈ほどありました。

ところがここ数年で浸食が急速に進み川がどんどん家の側に寄ってきていたのです。

更に、当初は乾いていた川岸の土がいつの頃からか水芭蕉が群生するほどの湿地帯になり

常に水たまりができた状態になっている場所が何箇所も出来始めました。

最近の風水害の多さに危険を感じたので北広島市に連絡しましたが、

すぐには対処してもらえませんでした。

その間、雪解け水や台風の大雨などで更に川の蛇行は変化してゆくばかり。

家に向かって流れてきては岸を削り、向こう岸には大量の土がどんどん堆積していきました。

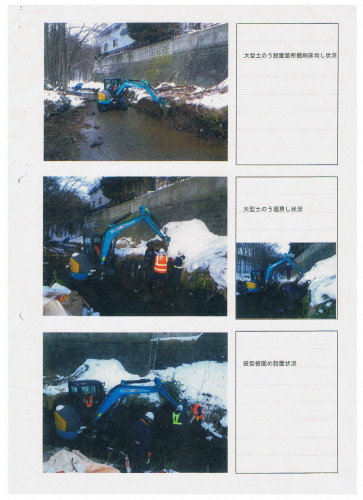

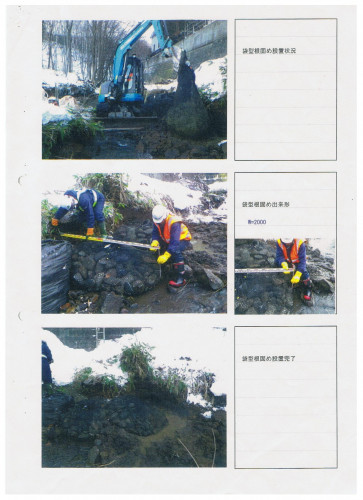

訴えてから3年目にあたる一昨年の12月、ようやく工事が始まり

流れが寄ってきていた場所に土嚢袋を6個置いていただきました。

そして流れをまっすぐにするために川岸と川底を掘削しましたが

その分、川との距離が近くなりました。

翌年の春、雪解け水は1段積みの土嚢袋の上を越して、擁壁にあたって流れていました。

水位が下がっても川岸はぬかるんで田んぼのようになり、歩ける状態ではなくなりました。

そして9月の大地震。

土嚢を置いた場所の宅地の被害が1番大きく、その住宅だけが土地ごと陥没していました。

この工事について市は「擁壁の安全性は考えていなかった」「出来得る工事をした」と説明しました。

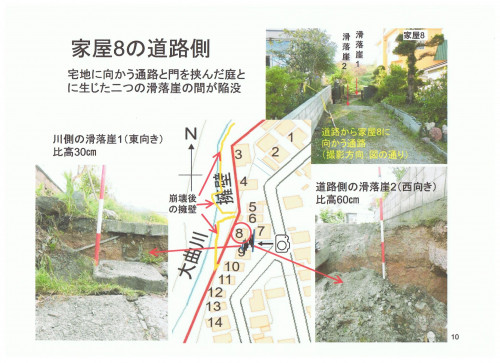

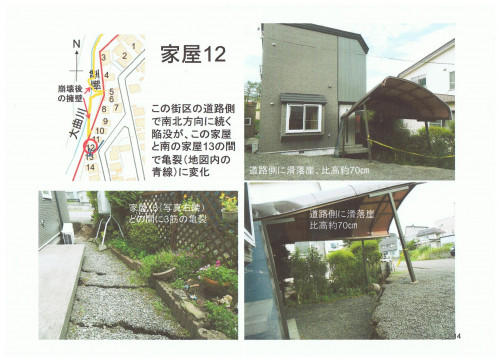

二つ目は夏から始まった水道管の交換工事。

この場所は「漏水が多いので地震に強い水道管に交換する」という話でした。

道路を掘り工事を始めたのですが、何日も何日も朝掘っては夕方には埋め戻す作業ばかりで一向に進まない様子。

掘ると水が大量に湧いて来るので、水を吸い上げて鉄の板で回りを抑えながら作業をしていたようです。

掘っては水を吸い上げ埋め戻す、掘って吸って埋め戻すを何日も繰り返していました。

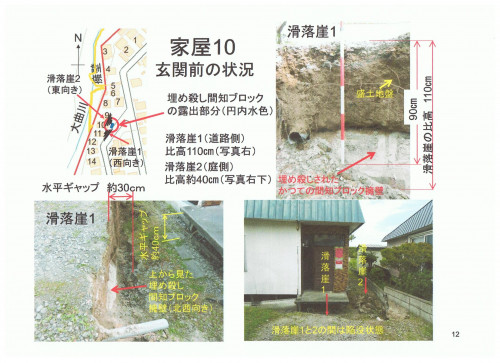

最終的に水道管は交換できずに「命の危険を感じるので」とそのまま工事をやめて埋め戻されました。

そして9月の地震。

工事をしていたそばの車庫前は30センチ下がり、マンホールが道路より高くなり

その近辺の家々の玄関前が陥没したり、家が傾き大規模半壊となった住宅もありました。

今でもその沈下は継続中で、雨の度に道路際の擁壁はどんどん沈んで波うってきています。

のちの水質検査で再び掘ったところ、地表から70センチの深さで水が湧きだしました。

水道管はあの時のままで、今も工事は行われていません。

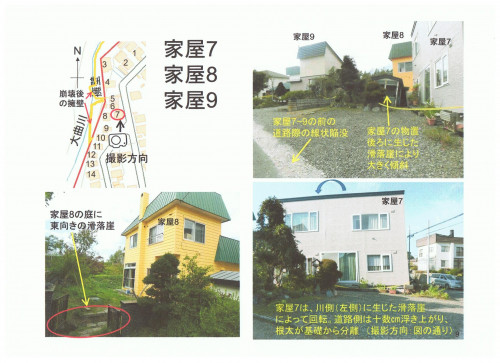

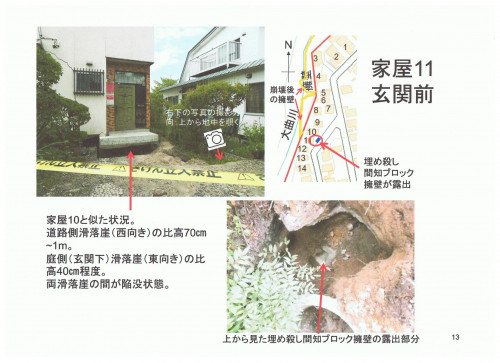

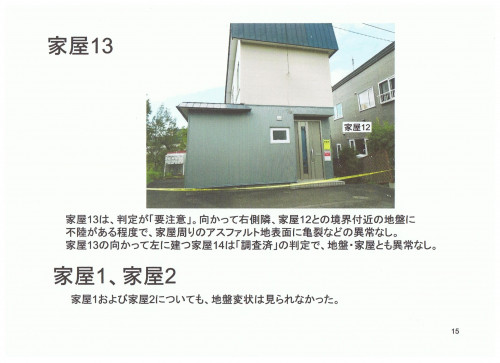

三つ目は予想もしなかった埋め殺しの擁壁が家の前に現れたこと。

この擁壁は40年以上前に宅地造成された際、第1期の造成で作られたもので

時期おかずして第2期造成がされてその擁壁を取り除くことなく埋め立てられたのです。

当然、分譲される前のことは知る由もありません。

この擁壁が悪さをして土地を滑らせたということです。

地震の前日、北海道に上陸した大型の台風。

暴風雨で地盤が緩んでいたことと、気圧が高かったことで地下水位が上がっていたところに起きた大地震。

土の中にこういう擁壁があると地滑りを起こしやすいということでした。

またその擁壁が住宅の下を走っていた家が4軒あり、地盤沈下したことによって擁壁のところで住宅が2つに折れました。

知らされていない埋蔵物が見つかったことでいろいろ調べてみたところ

その頃の北広島市は札幌郡広島町だったので今の市には記録がないとのこと。

更に40年以上も前のことで不動産業者も存在しない、申請基準も当時のものだから問題ないし

擁壁を残して埋め立てても違法でもないそうです。

震災後、住人からは地震の少し前から埋め殺しの擁壁そばでは

いつも水たまりが出来ていて乾かなかったとか

湧き出るように砂がたまるようになっていたとの声がありました。

******************************************************************************

【2 専門家から】

令和2年10月17日更新

2018年12月27日に興亜開発株式会社(東京都)で出された災害報告書です

参考までに載せさせていただきます